Klaus Hirschkuh « avait dix-neuf ans à son arrivée dans la boue et la poussière de Buchenwald ». Ni juif, ni étranger, ni communiste, ni tzigane, ni opposant politique, ni soldat ennemi, on ne l'avait affublé ni d'une étoile jaune ni d'un triangle vert. Klaus était allemand, et on avait épinglé à sa tenue de prisonnier l’infamant triangle rose de l'homosexuel, ce qui ne pardonne pas, dans l'Allemagne nazie de 1940.

Klaus Hirschkuh « avait dix-neuf ans à son arrivée dans la boue et la poussière de Buchenwald ». Ni juif, ni étranger, ni communiste, ni tzigane, ni opposant politique, ni soldat ennemi, on ne l'avait affublé ni d'une étoile jaune ni d'un triangle vert. Klaus était allemand, et on avait épinglé à sa tenue de prisonnier l’infamant triangle rose de l'homosexuel, ce qui ne pardonne pas, dans l'Allemagne nazie de 1940.

Pour Klaus Hirschkuh (Klaus comme Klaus Mann et Hirschkuh qui signifie Biche, tendre victime offerte aux prédateurs), survivre quatre ans dans un camp a signifié d'abord « ne pas vouloir mourir », et a réclamé de son corps de souffrir tous les viols, toutes les abjections et les insultes, les règles en fer dans le cul. Cela lui a demandé de tenir, de survivre à la castration des autres, à la défenestration de Heinz, son cher amour. Il a tenu. Et voici Klaus, de retour dans sa famille. Klaus inattendu, Klaus d'une maigreur accusatrice, dérangeante, Klaus qui ne sera décidément jamais comme les autres. Père et mère attentifs mais inquiets, n'osant savoir, n'osant préciser pour eux-mêmes les raisons qui ont permis d'envoyer leur fils en camp. Un frère cadet, Golo, ambigu, blessé des attentions qu'ont ses parents pour ce fils prodigue. Pour ce Klaus, ce pédé, cette fiotte, qui, en plus, trouve rapidement du travail, s'émancipe, déniche un appartement dans Leipzig dévastée. Pas de haine pourtant, ou bien fugace, surtout l'incompréhension face à l'étranger. Klaus décide de partir. Il prend le train pour Paris avec René, un Français, ancien prisonnier, rencontré dans un atelier de couture.

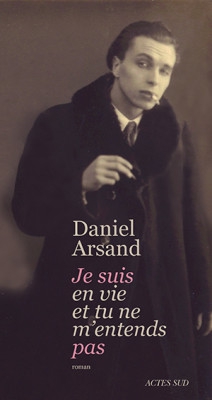

Les premières pages et toute la première partie du roman de Daniel Arsand, Je suis en vie et tu ne m'entends pas, sont certainement les plus puissantes parmi les récits de fiction qui décrivent le retour d'un survivant des camps. Écriture taillée au burin, enragée, livrée avec trop d'urgence pour se plier au désir d'être aimable. Les phrases sont des halètements, des coups de poings permanents, le parcours de Klaus parmi les ruines devient une errance vague traversée de visions, souvenirs de sévices et humiliations prêtes à resurgir, un songe écœuré, criblé de phrases nées dans les camps, des pensées venues avec l'instinct de survie, quand il fallait éviter de broncher sous la bedaine de kapos enamourés.

Dans Leipzig anéantie, où l'arbre de Goethe n'a pas été épargné par les bombardements, Klaus était un solitaire déraciné, irréconciliable avec son passé ; à Paris, la situation n'est pas idéale mais le jeune homme s'épanouit, son ami français a retrouvé sa femme, ils ont un enfant. Klaus a vingt-six ans, a appris la langue de son pays d'adoption. Les haines nocturnes, là-bas parce qu'il est homosexuel, ici parce qu'il est Allemand, remuent les souvenirs certes, mais il suffit à celui qui a survécu à l'enfer, de se laver lentement pour se débarrasser « d'une ancienne peur ». Et puis, il y a des promesses qui balayent les pires douleurs « Demain, ça ira mieux, tu iras te balader dans Paris, la nuit, tu seras en chasse, la ville est peuplée de garçons. » Certaines coucheries sont hantées par le souvenir de Heinz, l'amant défenestré. On n'échappe pas si facilement aux morsures des tortionnaires et de leurs chiens. Ainsi, entre travail, virées nocturnes et fêtes chez René, les années passent pour le nouveau Klaus ; il a trente-quatre ans, la guerre est froide à présent. Les souvenirs de son numéro de matricule et des tortures ne s'effacent pas, mais leurs surgissements s'espacent. L'écriture de Daniel Arsand s'apaise alors tout en gardant assez de nerf, le phrasé réconcilie, illumine. Il y a des dimanches, les enfants s'empâtent, Klaus fredonne des chansons dans l'atelier de couture où il a trouvé un travail chez un arménien obèse. On passe de « ne pas vouloir mourir » à « vivre n'était pas mal du tout ». D'autres années, d'autres rencontres, et puis, le passé est tenace, Klaus a quarante ans, il est l'heure pour lui de retourner à Leipzig, de connaître le sort des parents, de reprendre langue avec l'Allemagne. Et s'apercevoir qu'il ne craint plus rien de son père, de sa mère, de son frère : tous s'effacent. Il revient à Paris, aimera assez un Julien pour lui confier Buchenwald et les humiliations scatologiques, lui préciser que « de tous les détenus et internés, les pédés seuls n'avaient pas reçu d'indemnités. » Klaus et Julien sont ostracisés à cause de leur amour contre-nature ; on passe maintenant de « vivre n'était pas mal du tout » à « Je t'aime et j'ai envie de mourir. » On n'en finit donc jamais avec la haine compulsive des autres, y compris en vacances, à Pourville. La province française décorsetée des années 70 n'a pas largué ses préjugés, loin s'en faut, on insulte à voix basse. Sur la plage, adossé à la digue, Klaus voit Julien s'éloigner dans les vagues, tout revient en mémoire (et ce sont encore, jusqu'au bout, de superbes pages.) Après l'ultime déferlement de la mémoire, le lecteur se croit revenu indemne à Paris, quand la haine reprend soudain des couleurs, envoie Julien au tapis pour le compte, os brisés, hôpital. Rien n'a changé, sauf que livre et procès, cette fois, concluent l'agression. On n'est plus à Buchenwald. Les « gay » sont nés.

C'est le rappel de l'injustice permanente faite aux homosexuels qui donne au récit de Arsand sa force documentaire, force qui double celle du récit de fiction. Il faudra encore rappeler que, dans les années 90 (mille neuf cent quatre vingt dix !), des homosexuels venus partager le recueillement d'une cérémonie du souvenir en France, furent chassés aux cris de « Au four, les pédés ! » D'où la rage, d'où l'urgence, et le peu de souci qu'a eu l'auteur de polir une langue aimable.

Daniel Arsand, Je suis en vie et tu ne m'entends pas. Actes Sud, 2016.