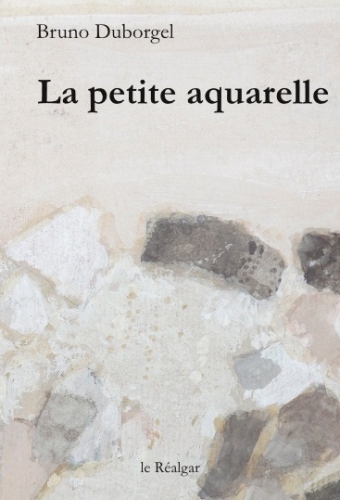

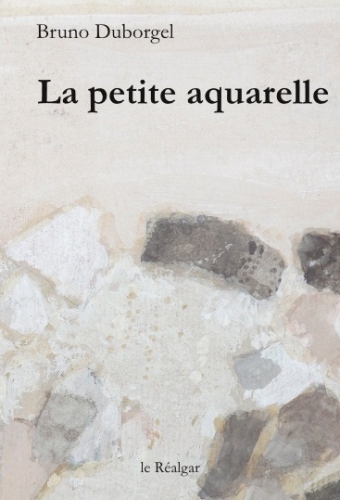

Le Réalgar poursuit son travail obstiné d'édition de textes subtils, gracieux, étonnants. Kronix a déjà eu le plaisir d'évoquer plusieurs titres parus dans cette maison stéphanoise, tout entière portée par Daniel Damart, également galeriste dans la même ville. On doit à son goût pour la peinture cette importance de l'illustration, en couverture et à l'intérieur des livres. Je parle d'illustration par convention, car les œuvres choisies ne sont jamais serviles, à raconter le texte d'une autre manière ; nous voyons s'élaborer au fil des pages et des publications de véritables dialogues. Il arrive aussi que la peinture et/ou le peintre soit le sujet du texte. On l'a vu avec l'excellent Icecolor d'Emmanuel Ruben à partir du travail de Per Kirkeby, on en trouve encore un exemple avec l'une des dernières productions du Réalgar : La petite aquarelle de Bruno Duborgel, qui appuie son discours sur une œuvre de Zoran Music.

La petite aquarelle du titre est un paysage rocheux peint sur un papier de format modeste. L'image semble une sorte de mosaïque ou de concrétion de prismes hétérogènes, enchâssés dans une gangue blanchâtre (on pressent que la reproduction d'une aquarelle aux teintes aussi délicates dans le livre ne peut être qu'une approximation, aussi scrupuleux puissent être le travail de l'imprimeur et la vigilance de l'éditeur). Duborgel ausculte ce dessin de la façon la plus précise, allant jusqu'à remarquer (et ne pas omettre de décrire), de minuscules trous d'épingle, détail à partir duquel il imagine une exposition prolongée à la lumière de l'atelier, qui explique un certain jaunissement du papier.

La petite aquarelle du titre est un paysage rocheux peint sur un papier de format modeste. L'image semble une sorte de mosaïque ou de concrétion de prismes hétérogènes, enchâssés dans une gangue blanchâtre (on pressent que la reproduction d'une aquarelle aux teintes aussi délicates dans le livre ne peut être qu'une approximation, aussi scrupuleux puissent être le travail de l'imprimeur et la vigilance de l'éditeur). Duborgel ausculte ce dessin de la façon la plus précise, allant jusqu'à remarquer (et ne pas omettre de décrire), de minuscules trous d'épingle, détail à partir duquel il imagine une exposition prolongée à la lumière de l'atelier, qui explique un certain jaunissement du papier.

Le paysage (ce mot que le peintre a « désenclavé de son usage étriqué ») choisi par l'auteur date de 1978, il fait partie d'une série intitulée également Paysages rocheux. Pour Duborgel, la petite aquarelle est le viatique de tous les départs pour l'appréhension d'une œuvre riche et puissante. Elle rejoue le parcours de l'artiste dans son art, son passage par l'abstraction dans laquelle il pense s'être fourvoyé un temps et son retour, après ce filtre, à une figuration débarrassée d'anecdotes ; elle dit aussi l'âpreté et la sécheresse de paysages de son enfance quand, entre 4 ou 5 ans, le petit Zoran traversait en train « les pentes et plateaux calcaires nus du Karst » ; le blanc du calcaire, la sécheresse lumineuse qui s'en dégage, évoque des amas de cadavres, dit quelque chose du « givre mortifère » qui nappait Dachau, le camp de l'horreur dont l'artiste est revenu ; même le format réduit de l'aquarelle (19X28 cm.) constitue un enjeu dans l'œuvre de Music : le recours fréquent à de petits formats affirme la nécessité de proposer une image « rassemblée, dépouillée » pour mieux ouvrir sur « des espaces d'interrogations fondamentales, universelles ».

A petits pas bienveillants, prenant à l'épaule le lecteur comme pour une visite parmi les tableaux, Bruno Duborgel affine et rehausse à chaque ligne les niveaux de compréhension d'une œuvre. La démarche pourrait s'appliquer à d'autres, mais on sent une connivence, une évidence, une clarté d'aquarelle dans la manière dont l'auteur aborde sa déambulation, qui fait de ce texte une de ces belles passerelles qui sont jetées parfois entre écrit et peinture.

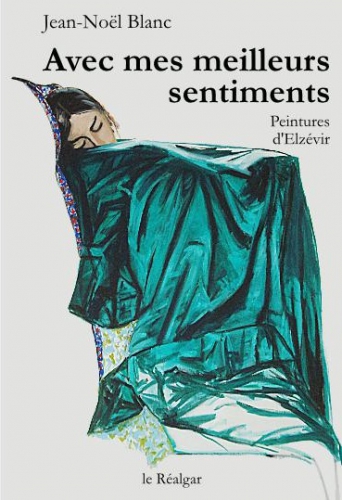

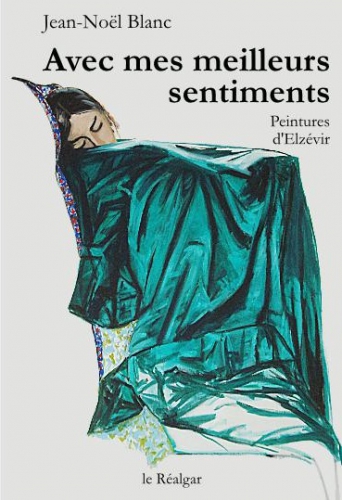

On me pardonnera (peut-être) ce lien audacieux, mais il y a chez Jean-Noël Blanc une qualité de l'image et du portrait qui en aurait fait, en plus de l'écrivain admirable, un peintre précis, s'il avait ajouté les pinceaux à sa plume (houlàlà...). Le Réalgar publie trois nouvelles de cet auteur dans un recueil intitulé de façon plaisante Avec mes meilleurs sentiments. Il y a souvent de l'humour chez Jean-Noël Blanc, il permet de cueillir le lecteur au moment où il l'a désarmé. Ce n'est pas un procédé, entendez bien : c'est une occasion de jouissance. On jubile beaucoup chez Jean-Noël Blanc. Son talent de nouvelliste n’est plus à démontrer (s'il est à découvrir pour vous, saisissez-vous au plus tôt, par exemple, de ce bijou qu'est Esperluette et Cie). Les trois nouvelles du recueil ne forment pas un « tout » manifeste mais elles égrènent de passionnantes tranches de vie, plus ou moins longues.

On me pardonnera (peut-être) ce lien audacieux, mais il y a chez Jean-Noël Blanc une qualité de l'image et du portrait qui en aurait fait, en plus de l'écrivain admirable, un peintre précis, s'il avait ajouté les pinceaux à sa plume (houlàlà...). Le Réalgar publie trois nouvelles de cet auteur dans un recueil intitulé de façon plaisante Avec mes meilleurs sentiments. Il y a souvent de l'humour chez Jean-Noël Blanc, il permet de cueillir le lecteur au moment où il l'a désarmé. Ce n'est pas un procédé, entendez bien : c'est une occasion de jouissance. On jubile beaucoup chez Jean-Noël Blanc. Son talent de nouvelliste n’est plus à démontrer (s'il est à découvrir pour vous, saisissez-vous au plus tôt, par exemple, de ce bijou qu'est Esperluette et Cie). Les trois nouvelles du recueil ne forment pas un « tout » manifeste mais elles égrènent de passionnantes tranches de vie, plus ou moins longues.

Ce que c’est que le printemps nous place aux côtés du vieux paysan Victorien qui assiste aux derniers râles de sa vieille Roberte. Des gémissements qui rythment le texte, donc le quotidien, des râles si forts qu'il faut un orage pour les assourdir. Si Victorien se fout bien de la dignité, c'est qu'il n'a rien à sauver, aucune apparence à accrocher en boutonnière. Il n'y aura pas de miracle, aucune rémission. C'est le moment, « c'est le moment où tu tombes. Peu importe que ce soit moi ou un autre. Les hommes tombent, voilà tout. » Victorien va faire ce qu'il faut. J'ajoute que les peintures d'Elzévir, artiste choisi par Le Réalgar pour accompagner ces nouvelles, sont ici le prolongement idéal du texte. Les objets du quotidien, les silhouettes ternies par l'âge, créent une gamme complémentaire de sensations, absolument bienvenue.

Madame Veuve, la nouvelle suivante, est un portrait de femme, Yvonne, qui a appris la couture à l'école du Sacré Cœur de Jésus. Une trajectoire bien installée sur des rails, des évidences : ne pas se fier aux paroles des hommes ; « regarde d'abord leurs pieds. Tel pied, tel homme. » ça ne se discute pas, de même que « les études, c'est pour les garçons » (on vous parle d'un temps, d'un temps où l'on plume les volailles chez soi, où l'on tricote en écoutant la TSF, un temps où les femmes sont recluses en cuisine et tout va bien). Yvonne va travailler à la ville comme couturière, taisant ses regrets pour les yeux d'un Amédée à qui elle n'a rien dit et qui s'est marié avec une autre. Dans l'atelier où elle travaille maintenant, les ouvrières lui apprennent que pour jauger un homme c'est ni les pieds, ni les yeux, ni les paroles : c’est les fesses. Et les chansons populaires ponctuent la vie. Les couplets évoquent le temps qui passe, les années, leurs paroles sentimentales se font l'écho des émotions et des tragédies vécues. Cuisses écartées, allongée sur une toile cirée, aiguille à tricoter, les problèmes qui s'en suivent, l'hôpital, la dureté des autres, l'absence de compassion, des autres femmes même... les rituels de ce temps. Les ambitions étaient minces, elles se réduisent encore. Maréchal nous voilà est passé, on en est à comme un p'tit coquelicot mon âme quand Yvonne finit par s'installer avec Félix. Oh, pas l'amour, pensez bien, « disons, l'existence en couple » et ce sera déjà pas mal. On est vite veuve, en ce temps-là, veuve de riche ne signifie pas riche soi-même, la famille veille, les yeux fatigués d'Yvonne retournent à la couture. Et la fin de cette nouvelle, bon sang, la fin, c'est bien sa vie, c'est bien la vie de ces femmes, tout est là, dans ce précipité de désespoir, cette contraction ultime au bout de la perspective d'une vie longue et dérisoire. Comment se résoudre à ce médiocre bilan ? La condition humaine. Jean-Noël Blanc au plus juste, ça vous remue, que dire de plus ?

Bonjour Mademoiselle clôt la trilogie avec un monologue à la fois cruel et drôle mais, lue dans la foulée des autres, on ne peut s'empêcher d'avoir au cœur le serrement des existences qu'on vient de croiser, et ça grince toujours, malgré l'humour.