A l'époque (déjà révolue) où je travaillais, je produisais chaque mois pour l'organe de mon administration, un petit billet sur l'étymologie d'un mot, en relation avec le dossier du magazine. En voici un, parmi tant d'autres. Et voici un billet pour aujourd'hui. Non seulement je ne travaille plus mais je deviens feignant. Est-ce lié ?

La jeunesse, dès la formation du mot aux environs du XIIIème siècle, caractérisait, en dehors d'une personne qui ressort de cette période de la vie, ce qui est inhérent à son âge : une certaine étourderie, une irréflexion dans les actes, peut-être une naïveté, en tout cas une inexpérience. Ces notions demandent à être revues aujourd'hui. Les bouleversements technologiques, sociétaux, éthiques s'accélèrent de façon tellement exponentielle qu'il n'est plus avéré que l'expérience est du côté des personnes mûres. Au contraire. La jeunesse est peut-être la période de la vie qui, pour la première fois dans l'histoire des civilisations, est la plus adaptée à penser la société, à en avoir une vision intelligente. Par contre, un talent qui doit attendre un peu de temps pour s'épanouir : la force de l'expression, lui fait sûrement défaut pour communiquer sa compréhension aux autres générations. Que cela ne nous fasse pas croire que la jeunesse a, du monde, une vision trop... juvénile.

kronix - Page 87

-

Jeunesse.

-

Vieux et seniors

A l'époque (déjà révolue) où je travaillais, je produisais chaque mois pour l'organe de mon administration, un petit billet sur l'étymologie d'un mot, en relation avec le dossier du magazine. En voici un, parmi tant d'autres. Et voici un billet pour aujourd'hui. Non seulement je ne travaille plus mais je deviens feignant. Est-ce lié ?

Le politiquement correct a préféré le mot « senior » au mot « vieux », pour parler de nos anciens (enfin, de nous-mêmes plus tard, il faut le garder présent à l'esprit), « vieux » étant suspect, brusquement, de dévaloriser le fait de ne plus être jeune. Cette subtilisation est pourtant perverse. Le latin avait deux manières de dire « personne âgée » : vetus et senex. Mais si le premier qualifia d'abord le vin de l'année précédente et, plus tard, vetulus, qui désigne simplement le vieux –dérivé en veteranus, le vétéran (et peut-être encore veterina, la bête de somme, trop vieille pour la guerre, d'où vétérinaire)– le second, dont on a retenu le comparatif senior (le plus vieux) pour nommer nos grands-parents, a aussi accouché de sénile et sénilité, de sénescence et, accessoirement, de Sénat. Je ne suis donc pas certain que « senior » soit plus courtois que « vieux ». Mais les mystères du politiquement correct... -

Vert

A l'époque (déjà révolue) où je travaillais, je produisais chaque mois pour l'organe de mon administration, un petit billet sur l'étymologie d'un mot, en relation avec le dossier du magazine. En voici un, parmi tant d'autres. Et voici un billet pour aujourd'hui. Non seulement je ne travaille plus mais je deviens feignant. Est-ce lié ?

On ne sait pas d'où est issu le « viridis » latin qui a donné naissance au mot « vert ». Est-il abusif d'y voir l'influence du viril, de sa force et de sa vigueur réputée ? En tout cas, si vert est une couleur et désigne les céréales, les fruits qui ne sont pas mûrs au XIVème siècle, il a immédiatement le sens figuré de vigoureux. Les vertus de la vitalité et du florissant végétal se mêlent dans nombre d'acceptions par la suite : Langue verte, l'argot, à cause de sa robustesse, et de la même façon parler vertement à quelqu'un signifie lui parler avec dureté, vigueur. Aujourd'hui, le vert de l'environnement l'emporte, avant même sa première acception agricole (L'Europe verte, n'était pas très écologique en 1958), et n'est investie de la notion environnement que depuis les années 70. Quand on a commencé à comprendre qu'on était dans le rouge, en quelque sorte.

-

Police

A l'époque (déjà révolue) où je travaillais, je produisais chaque mois pour l'organe de mon administration, un petit billet sur l'étymologie d'un mot, en relation avec le dossier du magazine. En voici un, parmi tant d'autres. Et voici un billet pour aujourd'hui. Non seulement je ne travaille plus mais je deviens feignant. Est-ce lié ?

Cicéron employait le mot politia pour désigner la République, quand il évoquait le traité de Platon, et certes, la politia latine est pétrie de la notion grecque d'un « ensemble de citoyens », qu'elle élargit à l'idée d'organisation politique, de gouvernement. Au XIVème siècle d'ailleurs, le mot police est encore employé comme synonyme de politique. L'usage moderne du mot s'est construit au début du XVIIème à partir de la définition d'un ordre, d'un règlement d'un état ou d'une ville pour ce qui concerne la sécurité de ses citoyens. Le mot devient ensuite d'usage courant pour désigner « l'ensemble d'institutions chargées d'assurer le maintien de l'ordre public ». Gardons en tête que la notion de police est ontologiquement imprégnée de la notion de politique. -

Réversibilité

Il était là, en spectateur discret, tandis que je me pliais pour la deuxième fois à l'exercice qui consiste, en moins de dix minutes, à donner envie à des libraires de s'intéresser à mon livre. Avec le secret espoir qu'une fois prochaine, cet exercice soit le sien. Je vous suggère un petit tour sur le blog de Laurent Cachard.

Lien permanent Catégories : actu, Livres, rencontres avec des gens biens, Travaux en cours 0 commentaire -

Finance(s)

A l'époque (déjà révolue) où je travaillais, je produisais chaque mois pour l'organe de mon administration, un petit billet sur l'étymologie d'un mot, en relation avec le dossier du magazine. En voici un, parmi tant d'autres. Et voici un billet pour aujourd'hui. Non seulement je ne travaille plus mais je deviens feignant. Est-ce lié ?

La première syllabe du mot donne l'essentiel de ce qu'il faut comprendre de son origine. Fin. Finir. En ancien français, le verbe finer signifiait « mener à sa fin », en parlant d'une transaction, c'est-à-dire payer. Au XIVe siècle, le mot devient un synonyme d'argent, stricto sensu, puis par une série d'élargissement du sens et de métonymies, il désigne les ressources dont on dispose, les revenus de l’État puis les services qui gèrent ces revenus. Au singulier et attachée au qualificatif Haute, la finance prend du poids au XVIIIe siècle et dessine le contour des grosses affaires bancaires. Enfin, sous la pression pataphysicienne d'Alfred Jarry, l'orthographe du mot mute en Phynance (La pompe à phynances) préciosité grotesque qui permet aux poètes de rioter* au nez de cette angoissante discipline.

* le sens de ce mot est à découvrir dans le Littré et nulle part ailleurs. -

Discours

A l'époque (déjà révolue) où je travaillais, je produisais chaque mois pour l'organe de mon administration, un petit billet sur l'étymologie d'un mot, en relation avec le dossier du magazine. En voici un, parmi tant d'autres. Et voici un billet pour aujourd'hui. Non seulement je ne travaille plus mais je deviens feignant. Est-ce lié ?

Les discours ne sont plus ce qu'ils étaient. Le sens initial de « parcourir en tous sens », qui soulignait, par le sens figuré, la forme aléatoire, hésitante et brouillonne de la discussion, est perdu depuis que le discours (de vœux ou autre) est devenu un exercice littéraire et de rhétorique accompli. L'orateur prépare, charpente, son discours et ne laisse rien au hasard. On ne discourt plus aujourd'hui, on concourt.

-

Jardin

A l'époque (déjà révolue) où je travaillais, je produisais chaque mois pour l'organe de mon administration, un petit billet sur l'étymologie d'un mot, en relation avec le dossier du magazine. En voici un, parmi tant d'autres. Et voici un billet pour aujourd'hui. Non seulement je ne travaille plus mais je deviens feignant. Est-ce lié ?

Du « Ghorto » indo-européen signifiant « enclos », sont nées deux branches. Le francique gart, a produit le jardin français, le garten allemand et le garden anglais (mais pas le gardénia, inventé par un jardinier anglais au nom prédestiné : Mr. Garden). La branche latine « hortus », a produit horticulture, ortolan (oiseau du jardin), le prénom Hortense et probablement l'hortensia. On retrouve cette racine dans des dérivés lointains, tous reliés à l'idée de formes closes : cohorte, cour, cortège, etc.

Le jardin, espace clos, lieu cultivé et soigné, carré vert dans le désert, était protégé du mal et des intrus par une enceinte : le pardez des Perses de l'antiquité. On reconnaîtra facilement dans la sonorité de ce mot, le Paradis, jardin des jardins, lieu clos de la Genèse que chaque jardinier tente de réinventer. Quant au « cultivons notre jardin » que prononce Candide, le personnage de Voltaire, il nous rappelle que l'optimisme béat conduit au fatalisme et que, de tout temps, c'est à ceux qui œuvrent pour leur bien-être sans rien attendre de la providence, que l'avenir appartient. -

C'est pas tous les jours facile

- Alors, comment ça va ?

- Pas terrible, pas terrible. Je suis libre, je me consacre à l'écriture, à la lecture et aux promenades dans la campagne, il y a des hirondelles sous nos solives et un fleuve sauvage à cent mètres, je suis publié chez une belle maison où l'équipe est adorable, mes enfants sont en bonne santé et heureux, j'ai des amis remarquables, ma compagne m'adore, tu vois, c'est un peu la catastrophe, quoi. Enfin, je suis fort, je sais que je vais surmonter tout ça. -

Paloma Courbeau

Dans cet aréopage de têtes bien faites, dont la culture m'émerveillait depuis des années, surgit Paloma Courbeau. Paloma était une femme exceptionnelle. Après un parcours exemplaire, elle était devenue la référence en matière d'art contemporain dans la région. Elle parcourait les galeries et les musées du monde entier, avait signé des livres qui font autorité et décidait des achats pour le Fonds régional. C'était magnifique évidemment, mais ce n'était que cela ! Dès son entrée, l'assemblée d'intellectuels où j'étais immergé se mua en foule de vacanciers tropéziens à l'affût d'une star à la con. Avec cependant un plus dans la vulgarité : la veulerie mielleuse des portiers, la courbette et le compliment glissés dans un souffle. J'ai assisté en direct à un effondrement cérébral généralisé. Parce que Paloma détenait une parcelle de notoriété, parce qu'elle avait côtoyé de grands artistes, écrits quelques livres, et était passé à la télé, il devenait soudainement urgent de ne pas déplaire, de paraître, de se faire remarquer. Je me suis pris à penser à l'abdication de certains artistes ou auteurs devant un pouvoir d'une autre échelle, à leur empressement à répondre à l'invitation des tyrans sur leurs terres. J'ai médité sur l'idée que la culture, que je croyais être source d'ouverture et protection contre la bêtise, ne pesait pas lourd face à l'intérêt et à l'ambition. Et sans doute plus rien face à la peur.

-

Premiers pas

Nommé responsable commercial du magazine « Sans Abri », le jeune garçon assura au directeur de rédaction que maintenant, on allait voir ce qu'on allait voir. Après quelque temps, son enthousiasme se fit plus discret. Il expliqua ce qu'on savait déjà : la difficulté de trouver un partenaire pour ce type de journal et surtout, fut très discret sur les réponses humiliantes qu'il avait reçues lors de ses appels à Rolex ou à Ferrari.

-

Ligne d'arrivée

Il est difficile de décrire l'émotion qui naît pendant l'écriture des dernières phrases, les dernières lignes d'un roman. Quand la fin est là, au bout de la page, quand tout se recoupe, que la perspective de toute l'architecture trouve sa place et s'organise enfin. Il y passe de la jubilation, des regrets, une tendresse, une fierté, un soulagement. Quelque chose qui doit ressembler à l'émotion du marathonien sur les derniers mètres.

-

En un seul volume

Lors de mon redoublement de sixième, j'étais surnommé « le dictionnaire » par mon professeur de Français. Quand un mot se heurtait à l'incompréhension de la classe, le professeur s'exclamait « Et bien, on va demander à notre dictionnaire... » Rougissant, je donnais la définition. Gloriole et malédiction.

-

Temps nouveau

Kronix est mou du genou en ce moment, il lui arrive de manquer à ses rendez-vous, ce qui était impensable il y a quelques années. Le paradoxe est que j'ai tout le temps aujourd'hui, paradoxe doublé du fait que j'ai beaucoup de choses à dire, notamment sur le monde de l'édition parisienne, que je découvre. Mais je suppose que, tout simplement, mon cerveau doit s'adapter à cette configuration nouvelle. J'écris chaque jour, mais sur mes romans, de façon obsessionnelle. Ce qui devrait me permettre, si j'ai bien calculé, de boucler trois livres cette année. L'un d'eux est en passe d'être achevé, l'affaire de trois semaines tout au plus. Il sera publié sous pseudonyme (enfin, si un éditeur en veut, n'est-ce pas ?), les deux autres sont en partie écrits, ils appellent une réécriture, une refonte plus ou moins complète selon le manuscrit. J'ai hâte de finir mon caprice actuel (car c'en est un et, comme tous les caprices, il m'est apparu ennuyeux dès que j'ai entamé sa concrétisation) pour passer aux choses sérieuses.

En attendant, ma douce et moi, nous apprenons le temps des journées déroulées sans autres repères que les nôtres, les matins sans réveil, les soirs paisibles. Nous apprenons aussi l'économie de la précarité, précarité choisie et voulue, et j'apprends que ne plus vivre l'inquiétude du travail n'empêche pas les insomnies, les angoisses nocturnes, les heures imparfaites. La différence est qu'il me suffit de regarder par la fenêtre, d'enlacer ma douce et de me dire « ce sera comme ça désormais » pour que tout désarroi soit relativisé. Quand tout est réuni pour être heureux, un type comme moi (je veux dire : un type dont les angoisses et le mal-être sont les moteurs de la création) doit faire l'effort de se dire qu'il n'a aucune raison de ne pas l'être. -

Pistil faire quequ'chose

Disparition des abeilles : la flore dérangée.

-

La mouche dans le lait

Tout ce qu'il faut pour être heureux et, malgré tout, cette insatisfaction tenace. Un truc qui cloche. Un détail. Je suis moi. Et ça, pas moyen de s'y faire.

-

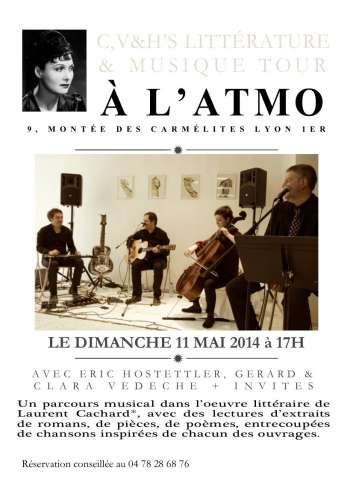

Cachard's Tour

De retour de sa tournée triomphale à New-York, Laurent Cachard et ses musiciens se produiront ce 11 mai, à L'ATMO, à Lyon. Cachard, c'est littérature et musique parfaitement combinées. Entre spectacle musical, chanson, lecture et poésie, entre jubilation et recueillement, un équilibre étonnant, à découvrir. Il n'existe rien de comparable.

-

Dans la gare

Regarder avec une même fascination la foule dans un hall de gare ou la promenade des poissons dans leur aquarium. S'abîmer dans le spectacle de ces croisements, déambulations muettes et erratiques. Foule et poissons bercés d'une même illusion, contraints par des parois tout aussi transparentes, tout aussi infranchissables.

-

Paris, aujourd'hui

J'aime bien ma campagne mais, il faut l'admettre, parfois, la ville donne des "L" à la vie.

Je suis à Paname ce soir. Je dois parler de mon livre. C'est la présentation officielle de la rentrée littéraire, chez Phébus. J'aurai, je le jure, une pensée pour les amis écrivains auxquels je souhaite cette chance. Car chance il y a, au delà du travail énorme et scrupuleux que nous accomplissons tous pour que nos œuvres soient les meilleures possibles. J'espère bien ne pas rester seul longtemps sur ce pavois ; il y a de bonnes raisons pour cela.

-

Summer is coming

Le voici jugé et aussitôt pendu. Mais, depuis l'obscurité du placard, le manteau d'hiver rumine des projets de retour.